В современных условиях производства консервированных кормов назрела острая необходимость в усовершенствовании оперативной и углубленной оценки состояния травостоя. Оперативная целевая оценка направлена на отслеживание приоритетных показателей, начиная с фазы отрастания, до уборочной кондиции травостоя с целью уборки травостоя с определенными характеристиками и в соответствии со стандартами.

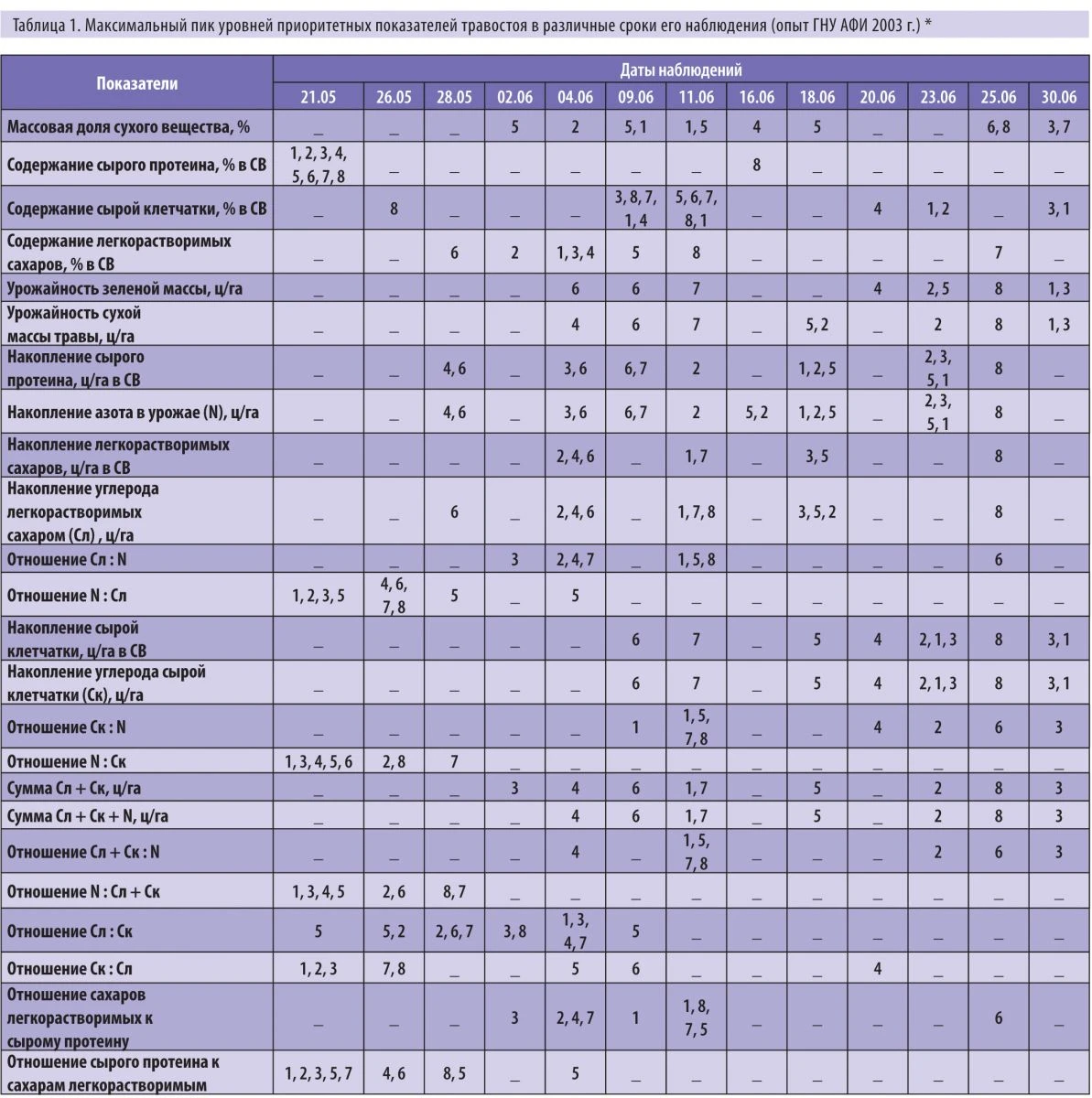

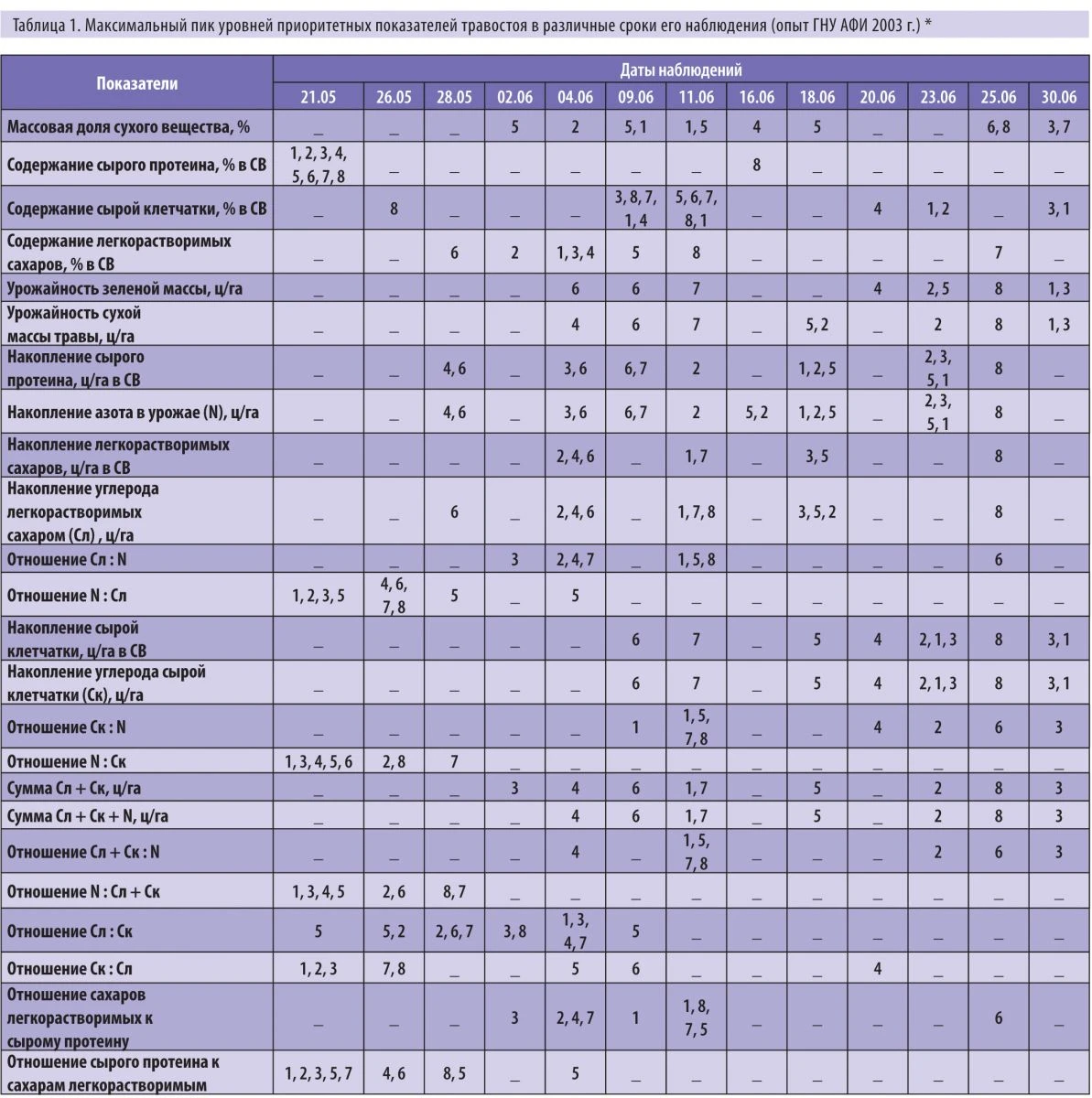

Критерием целевой оценки состояния травостоя является максимальный уровень приоритетного показателя, отражающего качество, количество, отношение веществ или химических элементов в травяной массе.

Апробацию наших предложений мы начали ещё в 2003 году в пилотных хозяйствах Ленинградской области.*

Системное отслеживание приоритетных показателей травостоя проводили с 21 мая по 30 июня с интервалом 2-3 дня, начиная с урожайности зеленой массы на корню 30-40 ц/га и до начала уборки. Учетные делянки были площадью 1 м2, а повторность отбора проб 3-кратной. Биохимический анализ проб делали в лаборатории Меньковской опытной станции АФИ.

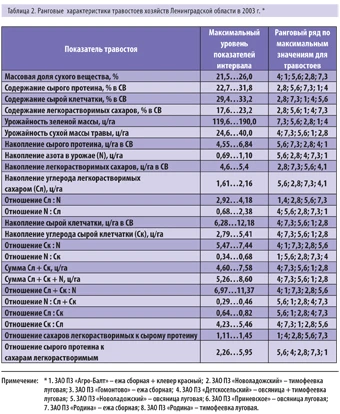

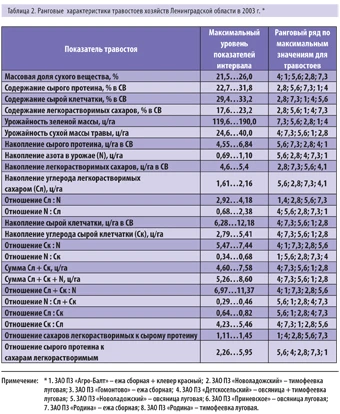

Оперативная оценка показателей состояния травостоев в различные периоды их вегетации приведена в табл. 1 и 2.

В отслеживаемый период вегетации хозяйственных травостоев нами обнаружены и выделены 7 максимальных уровней пиков (волн), отличающихся структурой, составом, свойствами и массой накопленных веществ. Из семи выделенных максимальных пиков состояния травостоя три отличались высокими качественными показателями и четыре характеризовались количественными.

Оценочная характеристика выделенных пиков (волн) травостоя приводится ниже.

Первая волна качества (6 дней, 21–26.05). Ранний и кратковременный период вегетации травостоя с максимальным содержанием сырого протеина (22,7…31,8% в сухом веществе) вне зависимости от видового состава травостоя, места произрастания и территориального расположения хозяйства. Двухкомпонентные травостои больше содержали в травяной массе сырого протеина по сравнению с однокомпонентными травами. Период с 21.05 по 02.06 характеризовался избыточным содержанием азота и недостаточным содержанием легкорастворимых сахаров (N : СЛ).

Вторая волна качества (15 дней, 28.05-11.06). Условный кратковременный период с максимальным содержанием легкорастворимых сахаров (17,6…23,2%). Ежа сборная по ряду отношений сахара к протеину имела преимущество над одно- и двухкомпонентными травостоями; ежа сборная + клевер красный – по накоплению углерода легкорастворимых сахаров; овсяница луговая – по отношению СЛ + СК : N; тимофеевка луговая – по сумме СЛ + СК + N.

Третья волна качества (3 дня, 09-11.06 и 11 дней, 20-30.06). Периоды вегетации травостоя с двумя максимальными уровнями содержания сырой клетчатки: 29,4% для тимофеевки луговой и 33,2% для овсяницы луговой.

Четвертая волна (11 дней, 20-30.06). Характеризуется периодом вегетации травостоя с максимальной урожайностью зеленой массы и сухого вещества. Исключением являются травостои двух хозяйств, где максимум длится с 04.06 по 11.06. Двухкомпонентный травостой - овсяница + тимофеевка луговая имели преимущество над однокомпонентными травостоями. Урожайность двухкомпонентной травосмеси составила 190 ц/га зеленой массы.

Пятая волна (29 дней, с 28.05 по 25.06). Значительный период вегетации травостоя с максимальным уровнем накопления массы сырого протеина на единицу площади. Ежа сборная + клевер красный накапливали максимальную массу сырого протеина до 6,84 ц/га.

Шестая волна (15 дней, 04-18.06). Значительный период вегетации травостоя с максимальным уровнем накопления массы легкорастворимых сахаров в урожае зеленой массы (4,6…5,4 ц/га). Двухкомпонентные травостои имели преимущество по накоплению легкорастворимых сахаров по сравнению с однокомпонентными видами трав.

Седьмая волна (22 дня, 09-0.06). Продолжительный период вегетации травостоя с максимальным уровнем накопления в урожае зеленой массы сырой клетчатки. Для тимофеевки луговой максимальный уровень накопления сырой клетчатки в сухом веществе составил 12,2 ц/га.

Опираясь на результаты наших исследований, можно максимально использовать те показатели, которые в полном объеме удовлетворяют потребности хозяйства.