В середине 80-х годов прошлого столетия в странах западной Европы, в США и других развитых странах в результате высокой производительности труда в сельском хозяйстве было создано изобилие дешёвых продуктов, выращиваемых по традиционным технологиям с использованием высоких доз минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, а позднее - трансгенных сортов. В этих странах по экономическим причинам (перепроизводство) и экологическим причинам (защита окружающей среды) правительство стало поощрять экологическое (органическое) земледелие.

Население, в первую очередь, развитых стран стало предъявлять повышенные требования к сельскохозяйственной продукции, источникам её происхождения. При государственной поддержке начали развиваться фермерские хозяйства, производящие органический, экологически чистый продукт. На переходный (конверсионный) период от традиционного к органическому земледелию, составляющий 2-3 года, фермеру полагались дотации. Некоторые страны, например Финляндия, получали поддержку Европейского союза (ЕС).

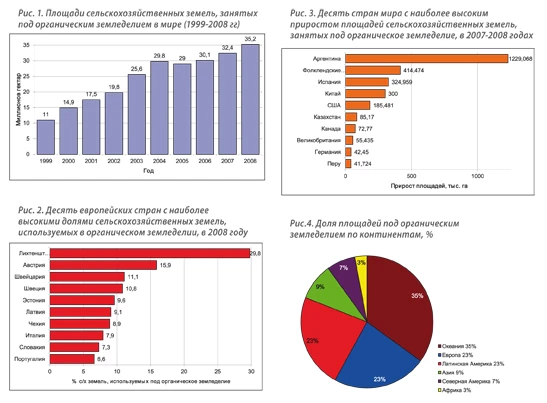

В начале XXI столетия быстрый прирост площадей под органическим сельским хозяйством начал наблюдаться и в развивающихся странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Океании (Австралия с многочисленными окружающими её островами).

Правительства этих стран стали поощрять органическое земледелие, так как растительная продукция, идущая большей частью на экспорт, является важнейшей статьёй их дохода. Выращенная по органической технологии, она является более конкурентоспособной на внешних рынках. Страны, экспортирующие продукцию, вынуждены выращивать её по правилам (регламентам), принятым в этих странах.

Единых для всех стран общемировых регламентов, регулирующих правила выращивания органической продукции, в мире ещё нет. В основном все страны, экспортирующие сельскохозяйственную продукцию, ориентируются на регламенты международной федерации за органическое земледелие (IFOAM), регламенты Европейского Союза (ЕС), США, Японии и стран-импортёров.

В основе органического земледелия лежит принцип биологизации, основанный на широком применении органических удобрений, высокой доле бобовых сидеральных культур (источники азота) в многопольных севооборотах, уменьшении применения минеральных удобрений, также отказе от синтетических агрохимикатов и СЗР (гербицидов полностью), регуляторов роста и развития растений и, конечно, трансгенных растений и ГМО (геномодифицированных организмов).

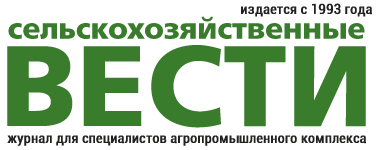

Основные тенденции развития органического сельского хозяйства в мировом масштабе изучаются институтом биологического земледелия (FIBL) в Германии, которые иллюстрируются на рисунках 1-4. Площади, занятые под органическим земледелием, за 10 лет (1999-2008 гг.) увеличились в 3,5 раза, при этом в некоторых странах они достигли 10% от всех сельскохозяйственных земель. Наибольшие площади сельхозземель под органическим земледелием - на «зелёном континенте» (Австралия). Однако в структуре их земель большую часть составляют пастбища, используемые для животноводства.

Некоторые государства Восточной Европы, в т.ч. входящие в СНГ (Латвия, Литва, Эстония) вошли в число лидеров по доле биоорганических сельскохозяйственных угодий от всех сельскохозяйственных земель, обогнав страны Западной Европы. Высокий прирост площадей дают Аргентина, Испания, Китай, США, Казахстан.

Справка

В определении, данном международной федерацией движения за органическое земледелие (IFOAM), под органическим сельским хозяйством понимается производственная система, поддерживающая оздоровление почв, экосистем и людей. Оно опирается на экологические процессы, биоразнообразие и адаптировано к местным условиям, используя их преимущества, сочетает в себе традиции, инновации и достижения науки на благо окружающей среды и улучшения качества жизни всех участников.