По сравнению с сушкой консервирование плющеного зерна при влажности 35-40% является гораздо менее энерго- и трудозатратным способом его хранения.

Закладка зерна на хранение в стадии молочно-восковой спелости обуславливает наивысшее содержание питательных веществ в корме, а также позволяет начать уборку урожая в более ранние (на 2-3 недели) сроки, что играет немаловажную роль для регионов с неустойчивым климатом.

Однако, как известно, при консервировании влажного сырья возникают благоприятные условия для роста гнилостной микрофлоры, снижающей питательность корма и способной продуцировать высокотоксичные метаболиты – микотоксины. При этом микробиологические процессы, протекающие при хранении влажного зерна, отличаются от таких же процессов при силосовании зеленых кормов. В силосной траншее в результате быстрого уплотнения растительной массы анаэробные условия могут возникать уже через несколько часов после закладки. При хранении же влажного зерна анаэробные условия создаются только через 2-3 суток.

Современный подход

Отечественная закваска Биотроф-600 на основе штамма гетероферментативных молочнокислых бактерий, обладающих ярко выраженной антимикробной активностью, используется для консервирования влажного плющеного зерна и успешно конкурирует с аналогами ведущих производителей заквасок.

В лаборатории ООО «БИОТРОФ» был проведен анализ эффективности закваски Биотроф-600 для консервирования плющеного зерна из ячменя с использованием современных молекулярно-генетических методов: T-RFLP-анализа и количественной ПЦР. Эти методы позволяют идентифицировать микроорганизмы до вида с помощью анализа последовательности их ДНК, не прибегая к неточным и малоинформативным классическим высевам на питательные среды.

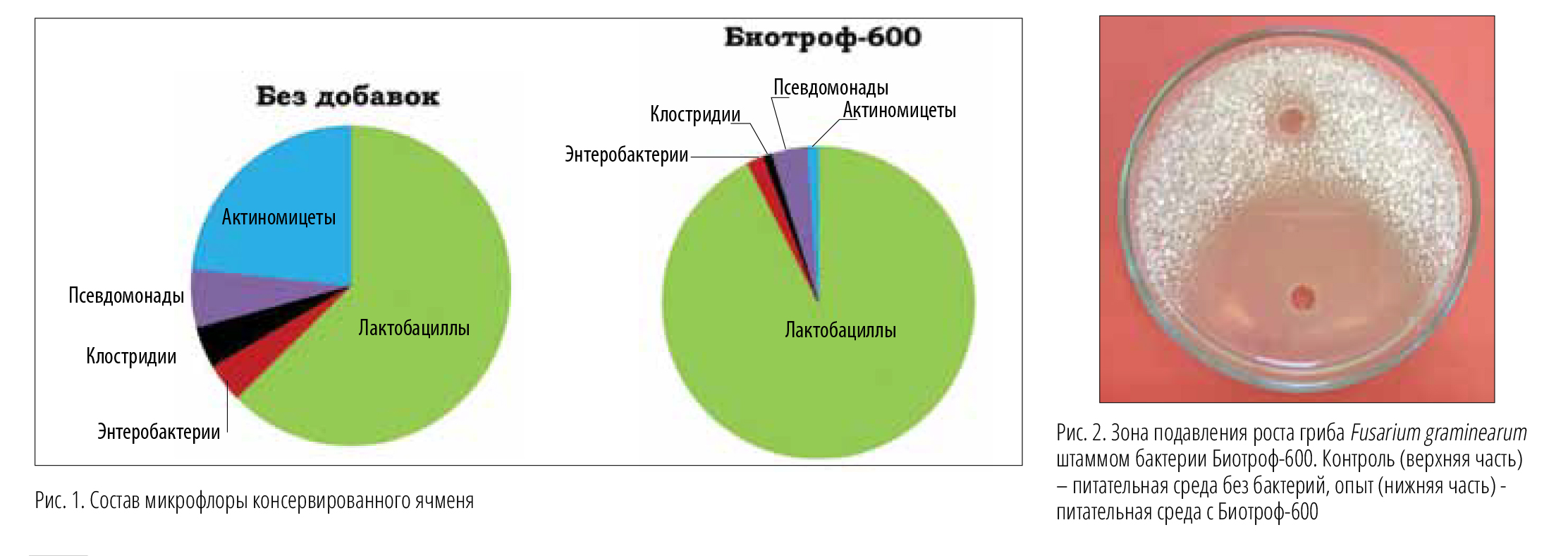

Результаты T-RFLP-анализа (рис. 1) на 30 сутки хранения ячменя показали, что применение закваски Биотроф-600 способствовало увеличению количества лактобактерий, способствующих подкислению корма и угнетающих нежелательную микрофлору, и снижению содержания гнилостных микроорганизмов, разлагающих питательные вещества: протеолитических псевдомонад и клостридий, условно-патогенных энтеробактерий и актиномицетов.

Как известно, один из важнейших показателей заготовленного плющеного зерна – это его аэробная стабильность, то есть сохранность питательных веществ и безопасность корма после вскрытия хранилища. Доступ кислорода в консервированную массу может вызвать размножение аэробных микроорганизмов – дрожжей, приводящих к деградации питательных веществ и разогреванию корма, а также плесневых грибов – продуцентов микотоксинов, что делает корм опасным для здоровья животных и человека.

В связи с этим, в лаборатории ООО «БИОТРОФ» было проанализировано содержание дрожжей и грибов-подуцентов микотоксинов в консервированном зерне на 30 сутки хранения методом количественной ПЦР. Результаты показали (табл. 1), что применение закваски Биотроф-600 способствовало снижению содержания микроскопических грибов – продуцентов микотоксинов в 87 раз. Количество дрожжей, разлагающих сахара и вызывающих порчу корма, снижалось в 18,5 раз.

Уникальный механизм

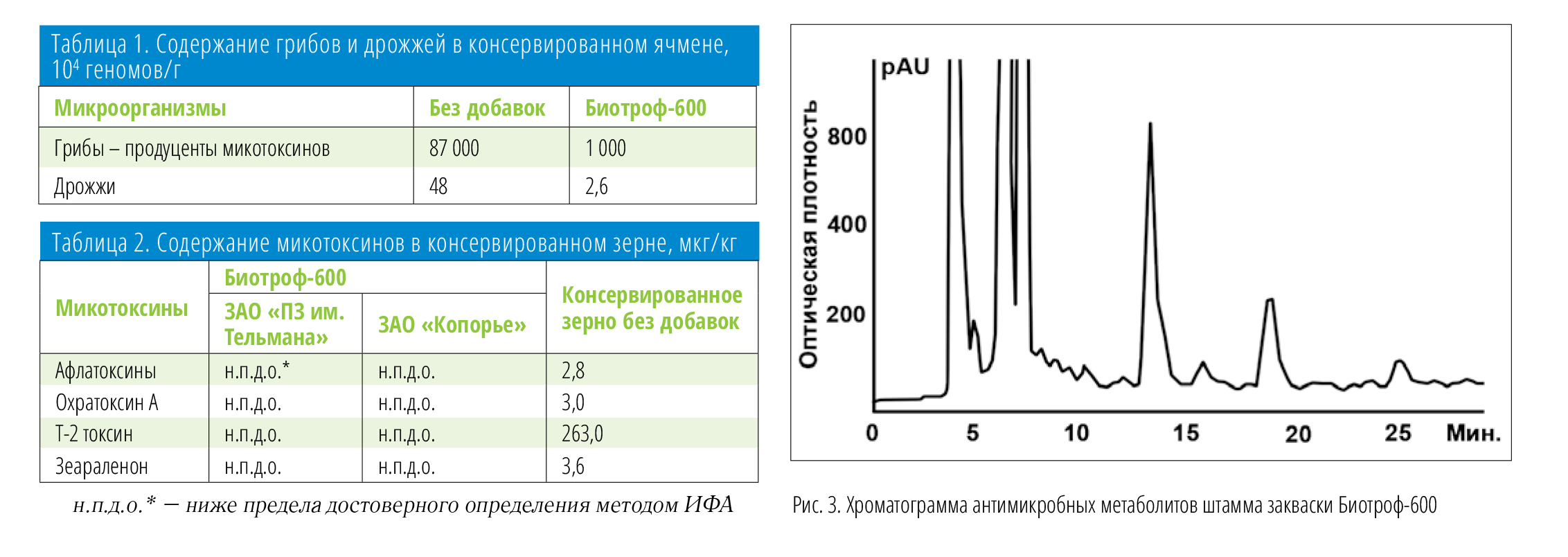

В лаборатории ООО «БИОТРОФ» был проведен анализ антифунгальной активности культуральной жидкости штамма бактерии, входящего в состав закваски Биотроф-600, в отношении условно-патогенных и патогенных бактерий, а также грибов-продуцентов микотоксинов (рис. 2). Было показано, что зоны подавления роста патогенов достигали значительных величин – до 54 мм, что свидетельствует о выраженных антимикробных свойствах штамма.

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления с помощью системы «JASCO LC-900» были проанализированы антимикробные метаболиты, продуцируемые штаммом лактобактерии, входящим в состав закваски Биотроф-600 (рис. 3).

Сравнение времени удержания компонентов в стандартной смеси карбоновых кислот и пиков в анализируемом экстракте показало, что соединения, продуцируемые штаммом, входящим в состав закваски Биотроф-600, соответствуют валериановой и молочной кислотам, которым принадлежит одна из главных ролей в объяснении явления антимикробной активности.

Меньше микотоксинов

Микотоксины – это высокотоксичные для животных и человека вторичные метаболиты плесневых грибов: Аспергиллов, Пенициллов и Фузариумов, которые поражают корма на всех стадиях технологического процесса: в период роста сельскохозяйственных культур, их уборки, а также при хранении.

Ранее в практике животноводства ошибочно считалось, что проблема микотоксикозов и зараженности кормов микотоксинами для крупного рогатого скота менее актуальна, чем для свиней и птицы. Такое мнение возникло вследствие выдвинутого рядом исследователей предположения об устойчивости жвачных животных к негативному воздействию микотоксинов благодаря метаболической деятельности рубцовой микрофлоры. Однако это утверждение было справедливо для коров с уровнем удоя не более 5 тыс. кг в год, что считалось крайне высоким показателем в годы существования СССР. В настоящее время показано, что у высокопродуктивных коров состав микрофлоры рубца существенно отличается от микрофлоры рубца коров с низкими показателями продуктивности. Микрофлора рубца «современной» коровы, особенно с продуктивностью от 5 тыс. кг/год и выше, теряет способность к естественной детоксикации микотоксинов.

В двух животноводческих хозяйствах Ленинградской области: ЗАО «ПЗ им. Тельмана» и ЗАО «Копорье» – были проведены производственные испытания по консервированию плющеного зерна: овса и зерновой смеси с использованием закваски Биотроф-600.

Через 3,5 месяца хранения корма был проведен анализ содержания микотоксинов методом ИФА.

Как видно из таблицы 2, содержание афлатоксинов, охратоксина А, Т-2 токсина и зеараленона в корме из обоих хозяйств было ниже предела достоверного определения методом ИФА. Для сравнения в таблице 2 приведены статистические данные: среднее содержание микотоксинов в 15 пробах консервированного плющеного зерна из животноводческих хозяйств европейской части РФ. Среднее количество микотоксинов в изученных кормах достигало 263 мкг/кг.

Снижение содержания микотоксинов в корме с Биотрофом-600 объясняется антимикробной активностью, а также способностью бактерий, входящих в состав препарата, к активной биодеструкции микотоксинов.

Заключение

Применение закваски Биотроф-600 для консервирования плющеного зерна способствует быстрому формированию молочнокислой микрофлоры и угнетает развитие нежелательных микроорганизмов, сдерживая накопление микотоксинов, что обеспечивает получение качественного и безопасного корма. После вскрытия траншеи закваска Биотроф-600 обеспечивает аэробную стабильность консервированного зерна благодаря антагонистической активности в отношении аэробных микроорганизмов – дрожжей и плесневых грибов, вызывающих разогревание корма и деградацию питательных веществ. Эффективность препарата объясняется тем, что гетероферментативные лактобактерии, входящие в состав закваски Биотроф-600, продуцируют значительные количества молочной и валериановой кислот, которые обладают ярко выраженной антибактериальной и антифунгальной активностью.

ООО «БИОТРОФ»

Санкт-Петербург, г. Пушкин,ул. Малиновская, д. 8, лит. А, пом. 7-Н

+7 (812) 322-85-50, 322-65-17, 452-42-20

biotrof@biotrof.ru