Технологии кормопроизводства

Силос и сенаж, приготовленные из многолетних трав, – основной компонент рациона высокоудойного молочного стада в Нечернозёмной зоне Российской Федерации. Этот вид корма остаётся наиболее экономичным, соответствует физиологии животных и оказывает положительное влияние на продуктивное долголетие и функции воспроизводства. Предприятиям выгодно заменять возможно большую часть дорогостоящих комбикормов на сочные корма собственного производства. Для этого необходимо существенное повышение качества трав, применение высоких и интенсивных технологий в кормопроизводстве. Приведем рекомендации Минсельхоза России в отношении типов технологий и уровней качества (табл. 1).

Многоукосное использование трав

Высокие технологии достигаются комплексом агротехнических мероприятий. Среди них эффективные, но достаточно затратные, такие как перезалужение через 3–4 года, реструктуризация видов корма, подсевы трав и зерновых. Мы здесь рассматриваем менее затратные решения – вовлечение резервов многоукосного использования злаковых трав и сокращение полевых потерь методами точного земледелия./span>

Была поставлена задача оценки эффективности трёхуксоного использования многолетних трав при различных дозах удобрений: как обеспечивающих максимальную урожайность, так и минимальных. В 2008 году в ЗАО «Племзавод “Ручьи”» наблюдалась эффективность трёх укосов при обычной технологии хозяйства, травосмеси овсяницы с небольшим участием клевера 3-го года пользования.

Максимальная урожайность в 1-м и 2-м укосах – 110–120 ц/га; содержание протеина – 20–25%; в третьем укосе: биомасса – 90 ц/га, протеин – 8–10%. Эти результаты могут быть значительно повышены при рациональном планировании укосов и удобрений.

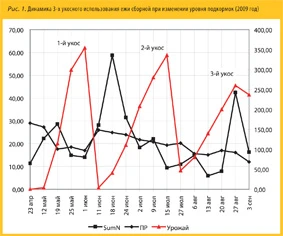

В 2009 году был поставлен масштабный научно-производственный опыт в ЗАО «Племзавод “Приневское”» на поле ежи сборной 2-го года пользования. Поле 30 га состояло из шести одинаковых отмелиорированных контуров по 5 га, которые получали различные дозы удобрений. Это дало возможность объективной оценки влияния удобрений в динамике вегетации. Пробы травы и почвы анализировались через 3–7 дней с 23.04 по 03.09, фиксировались и погодные условия.

Динамика взаимодействия растений с почвой

Исходный агрофон почвы на поле ежи был определен 23.04.2009 г. и выявил недостаток азота, что для этого времени года вполне естественно. Калий – ниже нормы, фосфор содержится в почве в избытке. Динамика эволюции состояния почвы и растений для 3-х укосных технологий показана в таблице 2 и на графиках рис. 1. Видно, что накопление в почве доступного азота вызывает быстрое развитие биомассы и этот процесс одинаков для 1-го и 2-го укосов. Протеин в траве за межукосный период 45–50 дней уменьшается от 25–28% до 20%. Заметен на графиках и эффект внесения удобрений (26.04 и 19.07). Очень эффективны высокие дозы удобрений: так в первый контур перед укосом внесено N370KCl285 и получена биомасса 300–350 ц/га. Во втором контуре – внесение N200 обусловило урожай около 210 ц/га и в третьем (контрольном) контуре не вносилось удобрений, выход зелёной массы – 170 ц/га. Заметим, что хозяйственная урожайность будет меньше измеренной в поле биомассы на величину 20–30 % из-за потерь веса зелёной массы при подвяливании и физических потерь при подборке, транспортировке и закладке траншей.

Качество трав по 1-му и 2-му укосам не снижается: содержание протеина в начале отрастания 25–28%, что обусловлено хорошими подкормками. К третьему укосу в почве ещё имелся достаточный запас питательных веществ за счёт предыдущих подкормок, обеспечивший приемлемую урожайность.

В практическом диапазоне (100–200 кг/га) каждые 10 кг азота в составе удобрений повышают содержание протеина на 0,25%. Малые дозы азота (до 90 кг/га) не увеличивают содержание протеина. При дозах 200–250 кг и более – опасность превышения нормы нитратов (300 мг/кг на фактическую влажность).

Окупаемость азотных удобрений в реальном диапазоне доз – до 200 кг/га и более - достаточно высокая на мало- и среднеокультуренных почвах и лишь при окультуренности порядка 75 баллов большие дозы не окупаются урожаем трав.

Калий – дозы до 30–90 кг K2O на гектар дают, примерно, одинаковую окупаемость, если содержание подвижного фосфора в почве 2,5–22 мг на 100 г.

Вышеуказанные зависимости – средние для Северо-Западной зоны. Реальная потребность в удобрениях под заданную урожайность и показатели качества корма рассчитываются по данным анализа почв.

Элементы точного земледелия в кормопроизводстве

Наблюдения за состоянием травостоя злаковых и, особенно, злаково-бобовых смесей указывают на большую пестроту полей по урожайности. Причём, относительно небольшие отклонения биомассы (до 15%) наблюдаются вдоль гона, а наибольшие – до 30% – поперёк поля. Объясняется это неравномерностью внесения удобрений – пропусками и перекрытиями. Такого рода огрехи могут быть скомпенсированы точечным внесением удобрений при подкормках в зависимости от текущих измерений биомассы травостоя. Для этих целей могут быть использованы технические средства точного земледелия, разрабатываемые и испытываемые в Агрофизическом институте. Среди них дистанционные оптические тестеры для определения биомассы, влажности, содержания протеина, а также программируемые дозаторы. Экономический эффект здесь выражается не только в увеличении сбора зелёной массы, но и в экономии удобрений, снижении нагрузки на экологию. В Агрофизическом институте разработано методическое обеспечение, алгоритмы и программы управления урожаем при многоукосной технологии.

Алгоритм решения задачи содержит два основных этапа: управление состоянием травостоя и управление состоянием почвенной среды. В результате решения первого этапа задачи формируется оптимальная программа вегетации, на втором этапе формируется оптимальная последовательность технологических воздействий, обеспечивающих наилучшее приближение параметров почвенной среды к заданию.

Выводы и рекомендации

1. Приведённые данные, а также многолетние исследования ВНИИ кормов свидетельствуют о целесообразности 3–4-х укосного использования многолетних трав: увеличивается суммарный сбор на 10-30% (в зависимости от погодных условий) и улучшается качество корма в каждом укосе в сравнении с 1-2-х укосной технологией.

2. Большие разовые дозы азотных удобрений нежелательны по ряду ограничений: накопление нитратов более 300 мг на 1 кг корма; нагрузка на экологию среды, ухудшение сахаро-протеинового отношения (норма – 0,8–1,0, на практике – нередко 0,5–0,6 и ниже), что вызывает дефицит сахара в корме и сложности с силосованием.

3. Целесообразно использование специальных программ, учитывающих эти ограничения и оптимальное соотношение «тоннаж – качество». В Агрофизическом институте разработаны алгоритмы и программы для определения рационального количества укосов, сбора зелёной массы при установленных параметрах качества, определяются и размеры технологических воздействий.

4. Высокая неоднородность кормовых полей – фиксируются локальные отклонения урожайности до 30%, ставит задачу точечного внесения технологических воздействий, т.е. задачу точного земледелия. С другой стороны, актуальной задачей агротехники является выравнивание полей для ликвидации закочкаренности, вымочек, что можно выполнить современными планировщиками.

Таблица 1. Типы технологий приготовления силоса по классификации Федерального регистра технологий растениеводства

|

Показатели уровня |

Технологии по группам интенсификации |

||

|

высокие |

интенсивные |

нормальные |

|

|

1. Агрофон почвы |

высокий |

интенсивный |

Средний |

|

2. Обменная энергия, МДж/кг С.В.span> |

10,0–10,5 |

9,5–10,0 |

9,0–9,5 |

|

3. Сырой протеин, % С.В. |

³16/span> |

³14 |

по ГОСТ 23688-90 |

|

4. Сохранность питательных веществ, % |

88–92 |

80–85 |

70–80 |

|

5. Применение силосных консервантов, +/– |

+ |

+ |

|

|

6. Урожайность, ц/га |

|

|

|

|

– зелёной массы |

250–280 |

200–230 |

100–150 |

|

– товарного продукта (силоса) |

210–250 |

170–200 |

100–110 |

* для дерново-подзолистых почв Северо-Запада Российской Федерации приняты следующие средние показатели агрофона:

– азот N=NO3+NH4 10,1–20,0 мг/кг;

– фосфор P2O5 5,1–10,0 мг/кг;

– калий К2О 8,1–12,0 мг/кг

Таблица 2. Основные показатели агрофона почвы и качества травостоя при 3-х укосной технологии

|

Дата |

SumN |

W |

P |

K |

СВ |

ПР |

КЛ |

УГЛ |

Урожай |

|

23.04.2009

|

11,30 |

29,80 |

1100,00 |

139,00 |

0,00 |

29,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

12.05.2009

|

22,31 |

24,60 |

1050,00 |

190,20 |

17,00 |

27,27 |

12,46 |

3,40 |

4,00 |

|

19.05.2009

|

28,61 |

22,50 |

1550,00 |

281,00 |

15,30 |

17,64 |

20,40 |

3,40 |

114,80 |

|

25.05.2009

|

14,87 |

21,10 |

1555,00 |

344,00 |

12,00 |

18,54 |

25,00 |

3,10 |

299,20 |

|

01.06.2009

|

14,07 |

14,80 |

1521,00 |

339,00 |

22,00 |

17,00 |

28,20 |

9,00 |

354,50 |

|

11.06.2009

|

28,08 |

19,50 |

1342,00 |

301,50 |

13,60 |

26,00 |

30,30 |

3,70 |

4,00 |

|

18.06.2009

|

58,76 |

14,80 |

1342,00 |

86,00 |

21,10 |

24,90 |

25,90 |

3,70 |

41,00 |

|

24.06.2009

|

31,50 |

20,00 |

1449,00 |

95,60 |

19,80 |

23,90 |

26,10 |

5,30 |

111,00 |

|

02.07.2009

|

18,31 |

19,00 |

1407,00 |

88,70 |

19,00 |

21,70 |

26,50 |

6,50 |

208,00 |

|

09.07.2009

|

22,08 |

20,50 |

1440,00 |

50,00 |

19,00 |

20,80 |

27,73 |

7,90 |

280,00 |

|

15.07.2009

|

9,36 |

20,30 |

1268,00 |

69,00 |

18,90 |

19,30 |

28,06 |

8,24 |

336,00 |

|

27.07.2009

|

10,97 |

20,45 |

1260,00 |

71,00 |

22,50 |

20,20 |

28,30 |

6,50 |

47,00 |

|

06.08.2009

|

14,85 |

21,85 |

1472,00 |

116,00 |

22,30 |

15,60 |

31,20 |

6,70 |

80,00 |

|

13.08.2009

|

5,90 |

16,30 |

1095,00 |

80,00 |

22,20 |

15,10 |

28,60 |

6,90 |

140,00 |

|

20.08.2009

|

7,86 |

21,65 |

1279,00 |

53,00 |

24,00 |

17,00 |

27,90 |

7,50 |

200,00 |

|

27.08.2009

|

42,43 |

20,00 |

1249,00 |

89,90 |

22,10 |

16,10 |

29,76 |

10,60 |

260,00 |

|

03.09.2009

|

16,25 |

21,20 |

1128,00 |

71,10 |

22,10 |

12,00 |

32,00 |

11,20 |

237,00 |

SumN–NO3+NH4, мг/кг; W – влага в почве, %; СВ – сухое вещество, ПР – протеин; КЛ – клетчатка, УГЛ – углеводы.

Рис. 1. Динамика 3-х укосного использования ежи сборной при изменении уровня подкормок (2009 год)

Рис. 1. Динамика 3-х укосного использования ежи сборной при изменении уровня подкормок (2009 год)