Замечено, что за счет повышения качества высеваемых семян можно на 20% повысить продуктивность получаемых из них подвоев.

Высококачественные семена обладают высокой энергией прорастания, высокой всхожестью, отличной силой роста и высокой продуктивностью выросших из них растений.

Посевные качества определяют после заготовки семян, перед их стратификацией и перед посевом, не менее трех раз для каждой партии. К дефектным семенам относят семена недоразвитые (щуплые, мелкие); проросшие, раздавленные, разрезанные и голые; поврежденные вредителями; загнившие. Существует три метода оценки жизнеспособности семян: органолептический, химический и ускоренного проращивания. Органолептическая оценка основана на внешних признаках семян. При химических методах определения жизнеспособности зародыши нестратифицированных семян окрашивают 0,05% водным раствором индигокармина.

Распространенным методом оценки качества семян является определение их всхожести путем проращивания в лабораторных условиях. Все эти методы определения жизнеспособности семян носят разрушительный характер по отношению к проанализированным семенам.

Но существует метод микрофокусной мягколучевой рентгенографии, позволяющий, не разрушая структуру семени, рассматривать детали его внутреннего устройства и их дефекты: аномалии развития, механические повреждения, поврежденность насекомыми и грибами. Характерно, что за счет низких показателей напряжения на рентгеновской трубке, применяемых при съемках, исключается вредное воздействие рентгеновского излучения на семена.

Все исследования были выполнены в лаборатории ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» ЛЭТИ Санкт-Петербургского электротехнического университета в 2015-2016 гг. В опытах было задействовано 1500 шт. не стратифицированных семян яблони, груши, сливы, алычи и вишни. Рентгенографический контроль был проведен на стационарной рентгеновской установке ПРДУ-02. ПРДУ состоит из рентгенозащитной камеры, источника излучения и пульта управления рентгеновским излучением.

Оценку качества семян плодовых культур осуществляли на основании существующего ГОСТ 13204-91. Статистическую обработку результатов исследований осуществляли методом дисперсионного анализа по Доспехову.

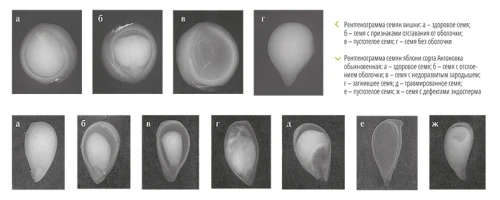

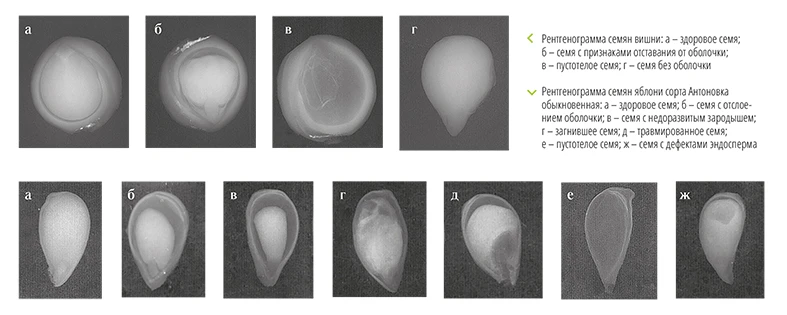

Рентгенографический метод оценки качества семян позволяет выявить хорошо развитые и полностью сформированные семена без их разрушения. Обнаружено, что нередко выполненные, хорошо сформированные семена имеют значительные дефекты, связанные с повреждениями вредителями. Анализ выявил, что ряд исследуемых семян имели скрытые дефекты. Дефектные семена были классифицированы и включены в четыре группы: семена, недовыполненные и пустотелые, семена с отслоением оболочки, семена, имеющие механические повреждения, загнившие семена.

Характерно, что дефекты семян по яблоне распределились примерно поровну, а по груше 12% семян имели явно выраженную невыполненность или пустотелость. Примечательно, что число полноценных семян (по микрофокусной рентгенографии) и нормальных ростков (по результатам лабораторного проращивания) почти совпали по всем образцам. Следовательно, рентгенографический анализ может быть успешно применен для определения жизнеспособности семян плодовых культур.

СХВ