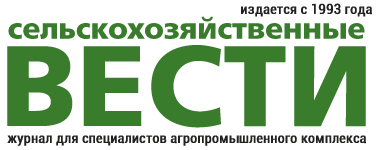

Немногие задумываются о том, что массовое применение антибиотиков в животноводстве оказывает существенное влияние на заболеваемость и урожайность растений, качество и безопасность получаемой продукции растительного происхождения, а также длительность хранения сырья растительного происхождения.

Реальность при отсутствии знаний

Одной из основных особенностей российского ведения животноводства (сюда же относится и птицеводство) является высокая концентрация поголовья на единицу площади с целью получения максимальных экономических результатов. Естественным следствием данной технологии является необходимость сдерживания так называемых «эпидемий скученности», названных так в связи с перенаселением, скученностью и антисанитарными условиями (названы «в честь» чумы в Афинах, 427-430 гг. до н.э.).

Пусковым механизмом для усиленного размножения патогенов не обязательно является занос инфекции извне. Для этого достаточно любого нарушения технологии (стресс, перегруппировка, смена рациона, нарушение параметров микроклимата и т.д.). Для борьбы с вирусами применяют вакцины, с паразитами – противопаразитарные средства, с бактериями – антибиотики, без массового применения которых не обходится практически ни одно свиноводческое или птицеводческое хозяйство нашей страны.

Снизить количество применяемых препаратов и себестоимость производства возможно исключительно путем оптимизации работы всех специалистов предприятия и организацией диагностического мониторинга, динамического изменения схемы вакцинаций, подбором дезинфектантов и антибиотиков на основании выявленной чувствительности микроорганизмов, обеспечивая при этом высокий уровень технологии содержания и кормления животных. К сожалению, в нашей стране предприятия, следующие данным принципам, можно пересчитать на пальцах одной руки. Причинами являются как отсутствие необходимых знаний, так и нежелание вносить изменения в привычную технологию производства.

Как антибиотики попадают в растения

Массовое применение антибиотиков в животноводстве оказывает существенное влияние на растения, на качество, безопасность, сроки хранения продукции растениеводства. А ведь механизм этого процесса достаточно прост для объяснения. Дело в том, что антибиотики практически не разрушаются в организме животных и выводятся из него в неизмененном виде (этот факт является одним из основополагающих для применения так называемых «кормовых» антибиотиков, чтобы они не попадали в продукты питания). Антибиотики термостабильны (например, температура разрушения энрофлоксацина – 219-2300C, тетрациклина – 2140C), имеют длительный срок хранения и не подвергаются биологическому разрушению.

Таким образом, при компостировании антибиотики и их метаболиты длительное время сохраняются в навозе/помете практически в неизмененном виде. Далее – в составе органических удобрений – они вывозятся на поля, где оказывают непосредственное влияние как на почвенную микрофлору, так и на сами растения.

«Друг» теряет силу

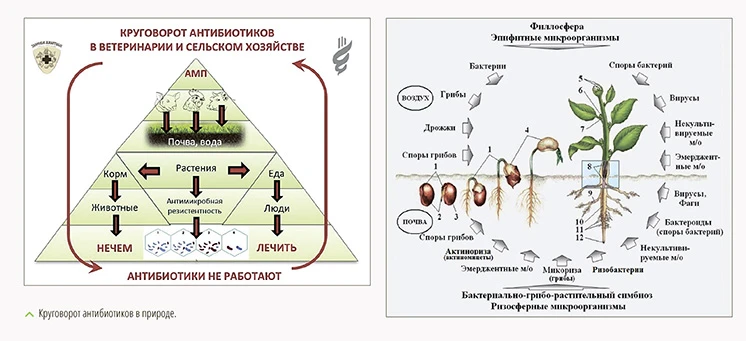

Если в почве небольшое содержание спор и клеток болезнетворных грибов и бактерий (невысокий инфекционный фон), то при благоприятных погодных условиях ризосфера растения заселяется преимущественно дружественными микроорганизмами. Такие микроорганизмы, которые стимулируют рост растений, называются PGPR-бактериями (Plant Growth Promoting Rhizo bacteria). Наиболее часто встречаются PGPR-штаммы среди родов Psеudomonas, Bacillus, Azospirillum, Azotobacter, Clostridium, Enterobacter, Klebsiella и др. Агенты PGPR, как и любые другие супер-агенты, обладают суперспособностями. Они быстро и эффективно заселяют (колонизируют) ризосферу, интенсивно размножаются и увеличивают свою численность в ней; устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды – колебаниям температуры, рН почвы, влажности и т. д. Эти микроорганизмы усваивают не только легко доступные корневые выделения, но и разнообразные питательные субстраты; при этом они улучшают минеральное питание растения-хозяина, защищают его от патогенных микроорганизмов.

Кто мешает PGPR-бактериям

РGPR не только быстро заселяют ризосферу, но и успешно удерживают завоёванные позиции от посягательств других колонизаторов. Например, фитопатогенных грибов, которые при контакте с корнем разрушают его покровы, проникают во внутренние ткани, поражают проводящую систему и способны распространяться выше по стеблю вплоть до генеративных органов (цветов и плодов). Фитопатогенные грибы повинны, например, в таких заболеваниях корней растений, как корневые гнили, «чёрная ножка», «снежная плесень», полегание сеянцев, увядание и т.д. (М.Павлова, 2019).

Антибиотики на грибы не действуют, в то же время они оказывают активное бактерицидное воздействие на PGPR-бактерии, провоцируя рост грибов. Дело в том, что PGPR-агенты выделяют вещества, разрушающие гифы фитопатогенных грибов, причём изначально стратегия PGPR направлена на «изгнание» конкурентов. Если же PGPR-агенты будут уничтожены антибиотиками из помета, то … некому будет бороться с фитопатогенными грибами.

Их надо беречь

Вообще, микробные сообщества ризосферы очень динамичны, состав их меняется по мере роста и развития растения. Так, например, в период активного роста растения в ризосфере могут доминировать представители рода Pseudomonas, хорошо усваивающие органические кислоты в выделениях молодых корней, а по мере старения растения начинают преобладать бактерии рода Bacillus, более эффективно утилизирующие вещества отмирающих корешков.

Помимо этого, практически все PGPR, оправдывая своё имя, в той или иной мере стимулируют рост растений за счёт выделения растительных гормонов: ауксинов, цитокининов, гиббереллинов и подобных им веществ – в небольших, но значимых количествах. Благодаря этому растение быстрее «проскакивает» ювенильный (юношеский) период, когда оно наиболее уязвимо для патогенов.

По своей значимости для растения сообщества PGPR в ризосфере можно сравнить со значимостью микрофлоры здорового кишечника для человека. Точно так же, как и PGPR, обитатели кишечника (в основном бифидо- и лактобактерии) оберегают своё жилище от посягательств других микроорганизмов, в том числе болезнетворных, участвуют в переваривании сложных органических веществ, особенно целлюлозы (клетчатки), синтезируют витамины, незаменимые аминокислоты и др.

В последние годы, подобно тому, как медицина уделяет большое внимание нормализации кишечной микрофлоры человека, в сельском хозяйстве ведётся множество исследований, направленных на поддержание «здоровой микрофлоры» в почве. Такую почву называют супрессивной, то есть подавляющей развитие растительных патогенов естественным образом. PGPR-агенты активно используются в биологической защите растений в виде микробиопестицидов. Если же эти полезные бактерии будут уничтожены антибиотиками, попавшими в почву из органических удобрений, то растения не получат нужных питательных веществ и нужной защиты.

Проблема должна решаться

Вместе с питательными веществами антибиотики поступают в растения и сохраняются во всех его частях (листьях, стебле, плодах). В отличие от животных у растений выделительная система отсутствует, поэтому из растений остаточные количества антибиотиков могут попадать в пищу людям и в корм животных. Кроме проблемы антибиотикорезистентности этот факт может являться причиной выявления антибиотиков контролирующими организациями в продуктах питания.

Сегодня даже школьник знает, что антибиотики не действуют на вирусы и грибы. Следовательно, попавшие в почву и растения антибиотики уничтожают бактерии и провоцируют развитие вирусных и грибковых патогенов.

На наш взгляд, проблема массового применения антибиотиков в животноводстве по последствиям сопоставима с проблемой применения пестицидов и гербицидов и должна решаться адресно на каждом сельскохозяйственном предприятии. Пока же основной рекомендацией для растениеводческих дивизионов агрохолдингов может являться применение органических удобрений, полученных от предприятий, не применяющих антибиотики на промышленном поголовье. В Ленинградской области такое предприятие всего одно – это АО «Птицефабрика «Синявинская», более двух лет обеспечивающая стабильное производство яиц без антибиотиков с улучшением производственных и экономических показателей. Но это уже совсем другая история.